Desconocidas y Fascinantes: Margaret Anderson con Thais Morales.

Los tres deseos de Margaret Anderson con Thais Morales.

La historia de Margaret Anderson es la historia de una lesbiana que cumplió tres deseos. Como el personaje de un cuento de hadas que, en este caso, sería un cuento de artistas, genios (o genias que diría la Franc) y mujeres precursoras y tremendamente modernas para estar hablando de los primeros compases del siglo XX.

Los tres sueños o deseos de Margaret Anderson fueron: tener un rancho en la bahía de San Francisco y editar una revista literaria con su pareja, descubrir y publicar un clásico como el ‘Ulysses’ de James Joyce (aunque luego, cuando tuvo éxito, el autor se largara a otra editorial y si te he visto no me acuerdo) y que Ernest Hemingway le pagara un billete de barco a bordo del cual iba a conocer a uno de los amores de su vida.

Y los tres deseos los cumplió Margaret Caroline Anderson. Esta mujer, tan desconocida como fascinante, nació en Indianapolis, Indiana, el 24 de noviembre de 1886. Se graduó en 1903 y cinco años después, tras intentar canalizar su fuerza creativa a través del piano, dejó las partituras en el cajón de su escritorio y, con un sentimiento de hastío muy intenso guardado en la maleta a causa de la educación burguesa que había recibido y que sentía que limitaba sus posibilidades, se fue a Chicago.

En Chicago, la ciudad del viento y de la mafia (en los años 20 fue el fortín de Al Capone), trabajó haciendo críticas de libros para un semanario religioso, ‘The Continent’. Pero aquel no iba a ser su camino. Una mujer capaz de decir : “Siento un gran resentimiento contra Dios y contra el hombre por haber logrado imponer la estupidez en el mundo. Y el mundo lo ha aceptado…”, no podía durar mucho en una revista religiosa. Además por todo Chicago se respiraba un ambiente creativo que no iba a dejar a Margaret indiferente. Era la época de la llamada Chicago Literary Renaissance –movimiento capitaneado por el poeta Carl Sandburg-, y la ciudad era un hervidero de creadores, creadoras e ideas que cristalizaban en obras artísticas de todo tipo.

En medio de aquel ambiente, Margaret empezó a hacer críticas para el ‘Chicago Evening Post’. Pero aquello no colmaba su necesidad de creatividad y, sobre todo, de intercambio de ideas y de palabras. Así que en 1914, fundó la revista ‘The Little Review’, un motor creativo en los ámbitos literarios de Estados Unidos y de Europa que, para que veáis el nivel de la revista, tuvo como redactor jefe en el extranjero a Ezra Pound. ‘The Little Review’ fue un referente cultural indispensable. La revista “no iba a adaptarse a los gustos de la gente ni a comprometerse con ellos”, dijo Margaret en una clara y diáfana declaración de principios.

De hecho, renunció a publicar al mismísimo Scott Fitzgerald (autor de ‘El gran Gatsby’ o ‘Suave es la noche’) porque, según su criterio de alto standing cultural, era demasiado popular. El primer número de la revista dejaba muy claro, tanto como la declaración de principios de Anderson, el talante de la publicación: el número 1 de’ The Little Review’ contenía artículos sobre feminismo, psicoanálisis y sobre Nietzsche. “Empecé ‘The Little Review’ de la misma manera que uno empieza a tocar el piano o a escribir poesía: a causa de algo que uno quiere de forma apasionada, irreflexiva y violenta”, explicó Margaret en el primer volumen de su obra ‘My thirty years war’. “Lo que quería y aquello sin lo que habría muerto era conversación. La única manera de conseguirlo era encontrar a gente con ideas. Sólo los artistas tenían ideas y, naturalmente, sólo los artistas excepcionales. Así que hice una revista que era exclusivamente para los mejores artistas de la época”.

En sus quince años de vida, ‘The Little Review’ publicó a los escritores más influyentes del momento como Hart Crane, Carl Sandburg, Marcel Duchamp, Gertrude Stein, Djuna Barnes, Wallace Stevens, Amy Lowell, Jean Cocteau, T. S. Eliot, Ernest Hemingway y James Joyce. Precisamente en 1918, ‘The Little Review’ permitió que Margaret cumpliera el segundo sueño de esta historia: publicar la novela ‘Ulysses’ de Joyce. Claro que este sueño iba a costarle un juicio por obscenidad y el inicio de problemas sentimentales con su pareja.

La revista se movía y agitaba a las mentes creativas y cuando no había suficiente material o los artistas se apoltronaban, Margaret ideaba números tan originales como el que publicó a modo de protesta por la falta de ideas: un número con las 64 páginas de la revista, excepto la portada y la contraportada, en blanco. Durante su historia, ‘The Little Review’ apoyó puntos de vista muy poco populares en aquella época, como el anarquismo y formas de vida alternativas, algo que para Margaret era lógico teniendo en cuenta que ella era lesbiana. La revista logró sobrevivir hasta 1929, meses antes de que se produjera el famoso crack del 29.

Fue durante la vida de ‘The Little Review’ que Margaret conoció a Jane Heap, examante de Djuna Barnes y una gran intelectual de la época, vinculada a la escuela de arte de Chicago. En 1916 se hicieron amantes y Margaret logró convencer a Heap para que la ayudara en su aventura con ‘The Little Review’ convirtiéndola en coeditora de la revista.

Fue Heap la que formuló perfectamente el objetivo de ‘The Little Review’: “Expresar las emociones de la vida es vivir. Expresar la vida de las emociones es arte”.

Y aquello, arte, en mayúsculas, era a lo que aspiraba aquella publicación dirigida por dos lesbianas visionarias.Como diría Margaret, fascinada por Heap hasta lo más hondo de su ser: “Mi mayor ambición con respecto a ‘The Little Review’ era aprehender la conversación de Jane y sus ideas. Como ella solía decir, yo la empujaba a la arena del circo y ella actuaba para sosegarme”.

Fue entonces cuando Margaret Anderson, la lesbiana de los tres sueños, cumplió uno de los que hemos mencionado: se mudó con Jane a un rancho en Muir Woods, en la bahía de San Francisco, y desde allí las dos editaron una de las publicaciones más influyentes del siglo XX. Todo funcionó perfectamente, con algunas dificultades económicas, hasta que el juicio por la publicación del ‘Ulysses’ hundió un poco más a la revista disminuyendo las aportaciones y los ingresos para su publicación. Este bache rebasó la frontera del trabajo y se tradujo en serios problemas de pareja de Anderson y Heap, que empezaron a tener relaciones con otras mujeres.

Pero la revista continuó su camino y después del rancho, Margaret y Jane se mudaron a uno de los destinos míticos de los bohemios de entonces: el Greenwich Village de Nueva York. Nueva York marcaría el trayecto de la revista, sí, pero también y más importante iba a marcar el destino de Anderson. Porque fue en esa ciudad, donde Margaret conoció en 1924, en el Carneggie Hall, a uno de los hombres más influyentes en su vida, a un hombre que le hizo cambiar Nueva York por Paris: se trata de George Ivanovitch Gurdjieff, maestro místico, filósofo, escritor y compositor ruso, que dio a conocer y transmitió en el mundo occidental las enseñanzas del llamado Cuarto Camino, una doctrina con influencias budistas, sufistas y de otras religiones y filosofías orientales. Anderson estudió con Gurdjieff hasta 1949, y tras la muerte del maestro, escribió sobre sus enseñanzas en su libro ‘The unknowable Gurdjieff’.

Siguiendo a Gurdjieff, Margaret llegó a mediados de los años 20 a la ciudad en la que todas las lesbianas querían estar: París, el otro foco mundial del arte y la creatividad y la capital lesbiana del planeta. Rápidamente ella y Jane se integraron en el círculo de Natalie Barney en el número 21 de la Rue de Jacob. En el Templo de la Amistad de la Amazona confraternizaron con Gertrude Stein, Sylvia Beach y Janet Flanner entre otras. Y si a nivel intelectual las expectativas de Margaret se cumplían una tras otra en la ciudad del Sena, la capital francesa también fue el escenario de su inevitable ruptura con Jane Heap. No fue exactamente un ataque de desamor. No. Lo que ocurrió fue que Margaret se enamoró de otra mujer: de la cantante de ópera Georgette Leblanc con la que estuvo hasta la muerte de la diva, en 1941.

Estamos cerca de ver cómo se cumplía el tercer sueño de Margaret. Fue en 1942, con Francia ya ocupada por el ejército alemán, Margaret decidió regresar a Estados Unidos y lo hizo con un pasaje que le pagó Ernest Hemingway, que le mandó 400 dólares para que pudiera huir de la Francia ocupada. En el transatlántico, Margaret conoció a Dorothy Caruso, esposa de Enrico Caruso, el famoso tenor. Así que después de Georgette, Margaret no dejaba del todo la escena lírica y cautivada por la Carusa comenzó una relación que duró hasta que esta falleció en 1955.

Estos y otros amores de Margaret le inspiraron una novela, ‘Forbidden fires’, que trataba de las relaciones lesbianas a partir de su propia vida. Aunque acabó de escribirla en 1950 y ella murió en 1973, el libro no se publicó hasta 1996. Alguien podría preguntarse por qué y averiguar qué ocurrió en ese dilatado periodo de tiempo.

Para acabar y para aquellas que siempre van en busca de los cálices lesbianos del mundo, decir que la desconocida y fascinante Margaret Anderson está enterrada al lado de Georgette Leblanc, uno de sus amores, en el cementerio de Notre Dame des Anges, una diminuta localidad cerca de Cannes.

No nos despediremos de Margaret sin recordar dos de sus frases más acertadas y que muchas probablemente harían suyas. La primera se refiere al amor y las clases de amor que podemos dar y recibir. “El amor real te hace desear lo mejor para la otra persona. En el amor romántico deseas a la otra persona”.

La segunda frase resume, creo yo el espíritu que la movió a vivir:

“Mi mayor enemigo es la realidad. He luchado contra ella con éxito durante años”.

Y esta es la historia de la mujer que cumplió tres sueños.

Para saber más:

Documental:

‘Beyond imagining: Margaret Anderson and the ‘Little Review’, dirigido por Wendy Weinberg en 1994.

Bibliografía en castellano

‘Mujeres de la Rive Gauche’, Shari Benstock, Lumen.

Hay un capítulo dedicado a ‘The Little Review’. “

Libros de MargaretAnderson

‘My Thirty Years’ War’. Horizon, 1969.

Primer volumen de su autobiografía, en el que cuenta la fascinante historia de ‘The Little Review’. Brevemente habla de su infancia y de su background hasta llegar al epicentro literario de Norteamérica. Retratos de Joyce, Hemingway, Heap y Ezra Pound. El juicio contra el ‘Ulysses’ también está explicado en este volumen.

‘The Fiery Fountains’. Horizon, 1969.

Segundo volumen de sus memorias. Anderson habla de su relación con Georgette Leblanc y su exploración de la religión, la filosofía y la iluminación de la mano del místico Georgi Ivanovitch Gurdjieff. En este libro explica la caída de ‘The Little Review’-

‘The Strange Necessity’. Horizon, 1969.

Último volumen de su autobiografía. En él se reflejan sus opiniones definitivas sobre el arte y el intelecto. También habla de su relación con Dorothy Caruso y con Solita Solano. Son sus últimos años, marcados por la pérdida de sus amigos.

‘The Unknowable Gurdjieff’. Samuel Weiser, 1983.

‘ Forbidden Fires’. Naiad, 1996.

Si quieres ver algún ejemplar de la revista: The Little Review online. http://www.modjourn.org/render.php?view=mjp_object&id=LittleReviewCollection

Desconocidas y Fascinantes: Enheduanna, la primera poetisa con Virginia Garzón.

Enheduanna, la primera poetisa (siglo XXIV a.C) con Virginia Garzón.

Érase una vez una princesa que permaneció dormida más de 4.200 años bajo el peso de la arena del desierto. Hasta que, en 1927, el británico Sir Leonard Woolley la descubrió. Con ocasión de unas excavaciones, a cargo del Museo Británico y dela Universidadde Pensilvania, en el templo de Ur, al sur del actual Irak, este arqueólogo encontró un disco de alabastro de25,6 cmde diámetro que desvelaría la existencia de una poetisa mil setecientos años antes de Safo.

El disco pertenece a un periodo de la historia antigua de Sumeria, situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Se considera que esta región de Oriente Medio fue la cuna de la civilización y a ella se atribuye la aparición de la escritura, además de numerosos conocimientos matemáticos y astronómicos. El disco corresponde al imperio acadio que, fundado por el rey Sargón de Acad, fue el primero de la historia. Hasta su descubrimiento no se sabía si el legendario Sargón era un mito o un personaje histórico real. Tampoco se tenía constancia de su hija, Enheduanna. Descendiente de la reina Tashlultum, nació en Acad hacia el año2.300 A.C. Fue educada en la corte y nombrada Suma Sacerdotisa del dios dela Luna, Nanna.

La importancia del disco no radica solo en ser una prueba histórica de la existencia de Enheduanna, sino que también ofrece un retrato suyo tallado, realizando un ritual para su amada Inanna. Tras este hallazgo, las excavaciones arqueológicas continuaron y se encontraron tablillas de arcilla con 48 poemas dela Suma Sacerdotisa, alcanzando 4.200 líneas, todos ellos firmados por ella misma, con lo que fue la primera autora de la historia. Empezó a escribir apenas 350 años después de que la escritura estuviera constituida por completo.

Dado el mal estado de estos descubrimientos y la dificultad añadida de que estaban escritos en sumerio y acadio, lenguas entonces todavía por descifrar, se tardó bastantes años en conocer su contenido. No fue hasta la década de los sesenta (del siglo XX), gracias a William W. Hallo y J.J. A Van Dijk, que pudimos conocer la obra literaria de esta autora compuesta por 42 himnos a templos,3 aNanna y3 aInanna.

Leyendo estos documentos, se escucha la voz de Enheduanna hablándonos a través de los siglos y dejando testimonio del derrocamiento de su padre, del destierro de la familia real, incluida ella misma, así como de la recuperación posterior del trono usurpado. También dejó constancia del asesinato de su hermano y de su tío, ambos sucesores al trono, así como de un terrible terremoto que asoló el reino. Por lo tanto, fue también la primera cronista de la que se tiene constancia.

Los poemas dedicados a Inanna son de alto interés por sus aportaciones en el campo de la teología y la psicología. En ellos trata cuestiones tan variadas como la existencia de una deidad única, la facultad de las emociones para arruinar relaciones, el poder de destrucción de la naturaleza, cómo superar la pérdida de forma integra, cómo vencer la dependencia o incluso un tema tan actual cómo el transgénero. Pero, además, en sus escritos encontramos historias muy parecidas a las que bastantes años después se recogerían enla Biblia, como el Jardín del Edén o el Génesis.

Por si fuera poco, destaca una pasión desbordante hacia la diosa Inanna. Si bien el padre de Enheduanna respetó la tradición al destinarla al dios Nanna, ella se decantó con descaro por la hija de éste, diosa del amor, de la guerra y protectora de la ciudad de Uruk. La situó en lo más alto de la jerarquía divina y llegó incluso a designarla como la única deidad existente.

La influencia de Enheduanna abarcaba todo el imperio y usó su situación para crear y promover su visión del mundo. Si tenemos en cuenta que los templos eran el centro no sólo de la vida religiosa, sino también de la económica y social, podemos imaginar el poder e impacto que tuvo su obra. Sus textos la sobrevivieron, dado que se han encontrado copias hechas en escuelas de escribas de hasta casi quinientos años después de su muerte.

Roberta Binkley, profesora enla Universidaddel Estado de Arizona y especialista en su obra afirma que el proceso creativo de Enheduanna parece resultar de la intima interacción con la diosa, de su amor apasionado y consumidor por ella.

Enheduanna ha fascinado también a Judy Grahn, historiadora y escritora norteamericana especializada en temas feministas y de cultura homosexual, quien hace una lectura lesbiana del amor de la suma sacerdotisa por Innana. Para ello, se basa en la sensual exaltación de la belleza que refleja en sus cantos sobre la diosa, a la que incluso se refiere como “esposa”.

Rictor Norton, investigador estadounidense de la historia de la literatura y la cultura, en especial de la gay, le da la razón. En efecto, considera muy probable que Enheduanna fuera lesbiana. Destaca las descripciones sensuales y exaltadas que hace de la belleza física de Inanna, el amor por su ferocidad, la completa ausencia de referencias heterosexuales en sus escritos y sus relatos sobre la diosa celebrando uniones homosexuales.

Señora del Corazón Más Grande

Señora

eres espléndida

(…)

TÚ amante de los poderes del paraíso

TÚ sin igual en la tierra

TÚ exaltada por tu cuenta

ni el paraíso ni la tierra pueden frenar tu fama

(…)

Reina

Amante

Eres sublime

Eres venerable

Inanna

Eres sublime

Eres venerable

Mi señora

He mostrado tu grandeza resplandeciente

Restaura tu corazón para mí

Para saber más

Inanna, Lady of Largest Heart: poems of the Sumerian High Priestess Enheduanna. Betty De Shong Meador,University ofTexas Press, Estados Unidos, 2002.

El libro recoge y contextualiza los tres poemas de Enheduanna a su diosa, actualizando su lenguaje para hacerlo más comprensible. Lectura imprescindible si se quiere profundizar en su figura.

Roberta Binkley : http://www.public.asu.edu/~rbinkle/vita.htm y http://www.angelfire.com/mi/enheduanna/museum.html

Another mother tongue: gay words, gay worlds. Judy Grahn, Gay, Lesbian, and Gender Studies, Beacon Press, 1990.

Mujeres eternas, de Rodrigo Quesada Monge. Revista virtual Escáner Cultural, Número 23, Santiago de Chile, 2000.

Desconocidas y Fascinantes: Claude Cahun con Carrie Romero

Desconocidas y Fascinantes: Claude Cahun con Carrie Romero [ 9:02 ] Play Now | Play in Popup | Download (22)

Desconocidas y Fascinantes: Claude Cahun con Carrie Romero [ 9:02 ] Play Now | Play in Popup | Download (22)Claude Cahun: Autorretrato del tercer género. “Me veo, luego existo” con Carrie Romero.

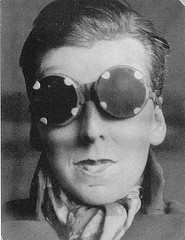

Claude Cahun pasó casi inadvertida en su época, sin duda a causa de su independencia y su libertad, pero también por su carácter multidisciplinar: era escritora, mujer de teatro, artista plástica, fotógrafa y activista política. Esta variedad la ha convertido en una figura reivindicada tanto por artistas o diseñadores de moda en busca de inspiración como por defensoras de la emancipación de la mujer y partidarias de la indefinición de los géneros.

Su verdadero nombre era Lucy Schwob. Nació en Nantes en 1894, en el seno de una familia de intelectuales judíos de la alta burguesía. Una familia rica aunque desdichada a causa de la locura de su madre. Su padre era director del periódico “Le Phare de la Loire” y hubo también dos figuras masculinas que la marcaron: su tío Maurice, vinculado al simbolismo y amigo de Oscar Wilde, y su tío-abuelo Léon Cahun de quien adoptó el nombre de Claude Cahun en su honor.

Cursó estudios en Oxford entre 1907 y 1908 y, posteriormente, en 1914, estudió Filosofía y Letras en la Sorbonne, de París, ciudad en la que se instaló a partir de 1920. Vivía en pleno Montparnasse y por su casa pasó toda la intelectualidad parisina. Trabó contacto con las mujeres de la Rive Gauche y se rodeó de un círculo de intelectuales y artistas de los que se nutrió y donde dejó su particular impronta

Con la también artista Suzanne Malherbe, que firmaba sus obras como Marcel Moore, formó una de las parejas de lesbianas más famosas y controvertidas de la época. Se conocieron en 1909 al casarse el padre de Claude con la madre de Suzanne lo que hizo que se convirtieran a la vez en hermanastras y amantes. Ambas fueron (y son) iconos del transgénero.

Como artista: Claude Cahun hizo de su cuerpo su escenario de experimentación plástica. Por ello se la considera una precursora. Le fascinaba también el mundo de la interpretación. Participó en el teatro de vanguardia de París, representando indistintamente papeles femeninos y masculinos.

En su obra fotográfica encontramos tanto el impulso narcisista llevado a sus últimas consecuencias como la disolución o multiplicación de su propio yo en el disfraz y en la máscara, cara y cruz de su propia personalidad. Otra parte de su faceta fotografíca se centra en la exploración del surrealismo.

André Breton le escribe: “Es usted uno de los espíritus más curiosos de este tiempo”.

En su obra escrita se deja sentir la influencia de autores como Rimbaud y André Gide o pensadores como Nietzsche. En 1925 publicó, en Le Journal Littéraire, Heroínas una serie de siete relatos cortos e irónicos sobre arquetipos femeninos, en memoria de las “moralidades legendarias”: Eva, la demasiado crédula, Dalila, la mujer entre las mujeres, Judith, la sádica, Helena, la rebelde, Safo la incomprendida, Salomé, la escéptica… etc. En 1930 publicó su libro más famoso Aveux non avenus / Confesiones no confesadas, una obra inclasificable de “poemas-ensayos”, ilustrados con diez fotomontajes realizados por ella misma y por su compañera, que indaga en la androginia y, de nuevo, en la máscara y el espejo.

Hay que destacar también su compromiso político. En 1932 se adhiere al AEAR (Association des Écrivains et Artistas Révolutionnaires) de inspiración comunista, aunque pronto se pasó al troskismo (y se solidarizó con el grupo surrealista). Su activismo la lleva a publicar en 1935 Les Paris sont ouverts, un ensayo en el que reivindica la autonomía literaria contra todo intento burocrático de supeditar el arte a la ideología. Participó también en el grupo de ultraizquierda Contre-Attaque, liderado por George Bataille y André Breton, Firmó manifiestos contra el fascismo pero también contra el imperialismo francés y denunció el golpe de estado franquista y la pasividad del gobierno del Frente Popular francés.

Claude y Marcel (o Lucy y Suzanne) protagonizaron un sonado y arriesgado episodio durante la ocupación alemana en la isla de Jersey. Se hicieron pasar por una unidad de resistencia, imprimieron y repartieron miles de octavillas en las que llamaban a la insurrección para hacer creer a las tropas invasoras que existía una ofensiva en su contra. Eso las llevó a ser arrestadas por la Gestapo y no fueron ejecutadas de puro milagro. Se libraron gracias a que la isla fue liberada poco antes de que se ejecutara la sentencia.

Allí murió en 1954 y tanto su aislamiento voluntario al final de su vida como el saqueo de sus fotografías por las tropas alemanas sumió su figura en el olvido. Su obra empezó a ser reconocida gracias a la biografía que hizo de ella François Leperlier (1992) y su retrospectiva en el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (1995)

” Mi opinión sobre la homosexualidad y los homosexuales es exactamente la misma que mi opinión sobre la heterosexualidad y los heterosexuales. Todo depende de los individuos y las circunstancias. Yo reclamo una libertad general de comportamiento.

Claude Cahun, L’Amitié, 1925.

Para saber más:

Ciudad de mujeres

http://www.ciudaddemujeres.com/mujeres/Fotografia/CahunClaude.htm

Claude Cahun: el tercer género o la identidad polimorfa. DIANA SALDAÑA ALFONSO

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/bba/11315598/articulos/ARIS0202220197A.PDF

http://www.connectotel.com/cahun/

Desconocidas y Fascinantes: Mireille Havet con Paz Montalbán

Mireille Havet; La chica perdida del París Sáfico, con Paz Montalbán.

Si existiera una máquina del tiempo, hay un período histórico al que muchas lesbianas les gustaría viajar. Por supuesto, nos referimos al París de Entreguerras, los años que concentran la Belle Époque (finales del s. XIX, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial 1914) y los Felices Años 20, hasta llegar al inicio de la devastadora Segunda Guerra Mundial (en el año 1939).

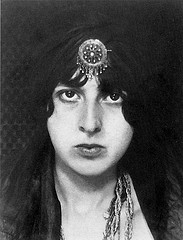

En esos años, quién sabe si durante la agitada vida nocturna de esta ciudad, nos habríamos fijado en un mujer solitaria, seductora, promiscua, vertiginosa, que lucía el pelo corto, de forma estrafalaria y que vestía trajes de hombre con corbata. Si entabláramos una charla con ella, no se nos escaparía que ese cuerpo menudo y frágil, encerraba un alma torturada, perdida y libre, enemiga de las máscaras, que vivía con desenfreno y sin complejos el lesbianismo, en las mismas entrañas del París sáfico.

Nos referimos a Mireille Havet, nacida el 4 de octubre de 1898 en Médan (Francia). Una estrella fugaz e incandescente por su corta y extremada vida.

Esta “chica rara”, era hija de Henri Havet, pintor post-impresionista, y de Léoncine Havet. Una pareja que formaba parte de la burguesía, cultivada, amante de los libros y de las artes, que se relacionaba con artistas, poetas, feministas e intelectuales. Su padre le transmitió el gusto estético simbolista y decadente, que fue una de sus grandes influencias como escritora. Mireille, además era una lectora precoz de Baudelaire, Pierre Louÿs, Renée Vivien, André Gide, Colette, Paul Claudel, Walt Whitman y Oscar Wilde (al que veneraba de forma especial).

Los padres de Mireille, tenían unos amigos, que resultaron clave para nuestra protagonista: Philippe et Hélène Berthelot, regentaban un destacable salón político-artístico, donde se relacionó con Guillaume Apollinaire, André Gide, Jean Cocteau y Colette. Gracias a esta última y al matrimonio Berthelot, conoció a Natalie Clifford Barney y frecuentó su célebre salón de la rue Jacob, así como el de Romaine Brooks. Asistió a ellos con fervor y con cinismo, ya que veía a esas americanas ricas que vivían abiertamente su lesbianismo en París como unas niñas de papá.

Guillaume Apollinaire, mentor y amigo suyo, le publicó en el año 1913, en su revista “Soirées de Paris”, unos poemas y un cuento, que fueron editados en 1917 con un prefacio de la escritora Colette. El poeta surrealista la apodó “la pequeña poeta”, hecho que la catapultó como una niña prodigio de la literatura.

A la temprana edad de 15 años Mireille pierde a su padre, según parece, a causa de un suicidio, lo que le provoca el primer desgarro emocional destacable. En 1918 sufre un nuevo golpe al perder a su amigo de infancia y protector, Apollinaire. Pese a tantas adversidades, publica en 1923 “Carnaval”, una novela que será aclamada por André Gide.

París celebra el Armisticio con júbilo, la gente sale a la calle mostrando su alegría, en contraposición con el sufrimiento terrible y la soledad de Mireille, que ha perdido el deseo, las ganas de vivir y de amar, a causa de la muerte de varios de sus amigos en la Primera Guerra Mundial.

A partir de entonces “la pequeña poeta” interrumpe sus estudios y escoge un modo de vida dedicado a los placeres terrenales, rechaza buscar trabajo para ayudar a su madre a sostener las necesidades de la familia, se deja mantener por sus amantes adineradas - tal y como confiesa en su Diario - mientras tiene una relación sentimental con su amiga Reine Bénard. Se convierte entonces en una chica perdida, que encarna la cara patética de los Felices Años 20, detesta su propia imagen de poeta prodigio, pero también la utiliza a su favor para flirtear en los salones parisinos, llenos de libertad y promiscuidad sexual.

En 1995 se descubre el Journal de Mireille Havet, que abarca los años 1913 a 1929. En este diario íntimo describe su sexualidad sin reparos y sin complejos, tal y como se desprende de él. Mireille estaba atrapada de forma tenaz por el deseo hacia las mujeres. Es la primera vez que una mujer sale del armario para expresar en palabras llenas de deseo su pasión lésbica, sin vergüenza, sin pena, sin traumas. Su relato es fruto de sus vivencias íntimas, no escribe para un hombre a para un público determinado, por esta razón no existe la autocensura o maneras subliminales para expresar su pasión y complacer a ese público destinatario.

Su Diario es como un lamento inacabable, lleno de un lirismo desolado, sustentado por el desarraigo de una joven mujer, en busca de lo absoluto por el laberinto de una infancia perdida. En él hay una mezcla de ingenuidad, madurez, romanticismo y cinismo.

Mireille Havet muere en 1932 a los 34 años, pobre y enferma de tuberculosis, en un sanatorio suizo situado en Montana, en donde estaba hospitalizada para una última cura de desintoxicación.

Esta chica perdida fue una oveja descarriada que quiso devorar el universo, pero la insatisfacción permanente e inconsolable, la condujeron a las drogas duras para poder evadirse de ella.

En 2009 la ciudad de París le dedicó una plaza con su nombre en el 11ème arrondissement.

Para saber más:

- “Mireille Havet. L’enfant terrible”, Emmanuelle Retaillaud-Bajac, ed. Grasset, París (2008).

- “Journal 1919-1924″, Editions Claire Paulhan, Paris (2003).

- “Journal 1924-1927″, Editions Claire Paulhan, Paris (2005).

- “Journal 1927-1928″, Editions Claire Paulhan, Paris (2010).

Desconocidas y Fascinantes: Aileen Wournos con Isabel Franc

Aileen Wournos: La Doncella de la muerte con Isabel Franc.

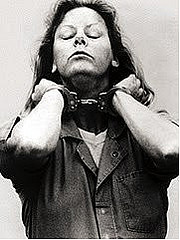

Poco antes de morir bajo los efectos de una inyección letal, Aileen Carol Wournos juró que volvería del más allá. Condenada a la pena capital por el asesinato de seis hombres (ella confesó que habían sido siete) murió en la prisión estatal de Starke en Florida en octubre del 2002 y apenas unos meses más tarde empezó a rodarse la película Monster basada en su vida.

No tuvo una vida nada fácil. Nació en febrero del 56 (acuario) en Michigan. Su padre, al que no conoció era un pederasta que se suicidó en la cárcel. La madre se casó a los 15 años y abandonó a sus dos hijos Aileen y Keith en 1960 (Aileen 4 años), los dejó a cargo de sus abuelos quienes los adoptaron legalmente y los criaron. Aileen afirmó que su abuelo abusó física y sexualmente de ella en su niñez, y que su abuela era adicta al alcohol. Quedó embarazada a la edad de 14 años, dio a luz en una casa de maternidad de Detroit, la echaron del domicilio familiar y el niño fue dado en adopción.

Sobrevivió ejerciendo la prostitución, se autodefinía como una “prostituta de autopista” y fue detenida y encarcelada en multiples ocasiones por diversos motivos: conducir en estado de embriaguez, desorden público, asalto y robo a mano armada, intento de pasar cheques de banco falsificados, por perturbar la paz (a raíz de arrojar una bola de billar a la cabeza de un camarero), exceso de velocidad, resistencia a la autoridad, etc.

En 1976 se casó con un hombre de 76 años, un matrimonio que duró seis semanas y que fue declarado nulo tras la denuncia del marido por haber sido agredido con su propia caña. Poco después, en un bar gay de Daytona Beach conoció a Tyria Moore, se hicieron amantes, Moore dejó su trabajo como empleada doméstica en un motel. La pareja vivía con los ingresos de Aileen en la prostitución.

La acusaron de haber matado a seis de sus clientes con una pistola del calibre 22. A todos les robó la cartera, las tarjetas de crédito y, en algunos casos también el coche. Fue declarada culpable y condenada a la pena capital, lo que provocó una fuerte polémica. Ella alegó siempre que los había matado en defensa propia porque la habían atacado violentamente e incluso violado. Puede ser cierto ya que, a lo largo del día tenía un buen número de clientes a los que no hizo el menor. Incluso, durante la celebración del juicio, muchos de ellos testificaron a su favor, afirmaron que nunca les había siquiera amenazado y que, al contrario, se sentía muy angustiada por temor a que ellos la atacasen. El juicio estuvo lleno de irregularidades. No fueron aceptados diversos estudios que demostraban y daban razones contundentes del por qué las prostitutas tienen más posibilidades de ser violadas y confirmaban que la policía casi nunca investiga las agresiones a este colectivo, ni los crímenes, que suelen ser achacados al consumo de drogas, ajustes de cuentas o motivos similares.

En el juicio se ocultaron pruebas, se silenció la brutalidad de la que había sido víctima en su propia casa, no fueron presentados testimonios imprescindibles y, posteriormente, cuando aparecieron como evidentes, el juez los declaró inadmisibles por haber sido presentados demasiado tarde. Antes de que fuese sentenciada, sus abogados ya habían negociado los contratos para la edición de un libro y la realización de una película sobre el caso de Aileen. El único abogado que se atrevió a cuestionar la conducta de sus colegas en el juicio recibió amenazas de muerte y, más tarde, fue retirado del caso. Otro dato a destacar son las repetidas referencias de los fiscales a las relaciones lésbicas de Aileen lo que hizo que el puritanismo social se volcara en su contra. Se ha constatado que el ochenta por ciento de mujeres que esperan su ejecución en el corredor de la muerte en Florida son lesbianas.

Fue condenada a pena de muerte y ejecutada en octubre de 2002; en febrero del 2003 Charlize Theron recogía el Oscar por su interpretación en la película Monster. En el guión, la historia está tergiversada. La película se centra, casi exclusivamente, en su truculenta relación con Tyria. Aileen aparece como un auténtico monstruo de modales varoniles y ordinarios, que mataba a los hombres por el simple hecho de serlo. Pero las últimas personas que la vieron aseguran que estaba loca y que deberían haberla internado en un hospital psiquiátrico en lugar de ejecutarla.

En cualquier caso, hay muchos datos que demuestran lo injusta que fue su muerte. Dos más para concluir: la policía hizo un trato con Tyria Moore: si declaraba contra Aileen le concedían la inmunidad. Tras cartas y llamadas dirigidas a Wuornos, esta cedió y dijo: “Tú haz lo que tengas que hacer. No dejaré que vayas a la cárcel. Si he de confesar, lo haré”. A continuación, Moore firmó varios contratos para libros y guiones cinematográficos, vendiendo su historia.

Y, por último, durante el juicio una tal Arlene Pralle la adoptó porque Jesús le había dicho que así lo hiciera, contrató a un abogado y parecía que la estaba ayudando, pero Aileen no sabía es que cobraba por hacer entrevistas, por una le llegaron a pagar la friolera de 10.000 $.

Hubo manifestaciones de protesta, cartas a la Corte Suprema de Florida pidiendo un nuevo juicio, se crearon comités de ayuda y defensa para esta mujer en San Francisco. Todo fue inútil. Segundos antes de morir, cuando estaba bajo los efectos de la inyección letal exclamó: “Volveré”

Para saber más:

Sue Russell Lethal Intent basado en su vida

Película Monster de Patty Jenkins 2003. Para preparar su papel, Charlize Theron se basó, en gran parte, en el documental de 1992 Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer, dirigido por Nick Broomfield.

Hay una referencia al caso en No me llames cariño (Capítulo 3)

en youtube varios documentos donde habla.

Música:

Mad about you Hooverphonic

Help me Nina Hagen